Hujan tak kunjung berhenti mengguyur Anjuk Ladang,

kota kecil yang berada di kaki gunung Wilis. Setelah beberapa hari tirta

cakrawala enggan membasahi bumi, malam itu dia seperti membayar lunas tugasnya

yang tertunda.

Hingga tengah malam, langit masih gelap gulita. Kudongakkan kepala ke atas. Tak tampak sebuah bintangpun berkelip di sana.

Padahal, seharusnya rembulan bersolek dengan bentuk sempurna di angkasa.

Iya, malam itu adalah malam kelima belas dalam

penanggalan Jawa. Malam purnama, dimana di pendopo kabupaten Nganjuk selalu terlihat

kesibukan puluhan orang yang menjadi pengabdi seni. Mencurahkan hidupnya untuk

berbhakti, demi lestarinya peninggalan adiluhung moyang kami.

“Ayo bangun, waktunya pulang,” samar-samar

kudengar suara itu. Sedikit tergesa-gesa, tanganku digandengnya.

Dengan kantuk yang masih membekap dua kelopak

mata, antara sadar dan tidak, aku bisa melihat orang-orang tampak bergegas

meninggalkan pendopo. Sebagian berlari kecil menghindari guyuran gerimis.

Beberapa menit sesudahnya, beberapa di antara mereka telah mengayuh sepeda

onthel, melintas di depan kami sambil melambaikan tangan. Lalu melempar senyum yang

bersahabat.

“Pareng, Bu.

Kulo rumiyin ---- Mari, Bu. Saya duluan,” sapa mereka.

“Monggo ---- silahkan,”

jawab wanita yang disapa.

“Ayo, itu Kang Man sudah datang,” lagi-lagi

tanganku digandeng. Di depan pagar kantor kabupaten, seorang tukang becak ----- sebutan abang

becak di kota asal saya ----- langganan meminggirkan kuda besi tua.

Iya, hampir setiap kamis malam, dan malam kelima

belas dalam kalender Jawa, si tukang becak itu selalu menjadi langganan sang

biduan. Mengantar dan menjemput dari rumahnya yang berada di pelosok desa, jauh

dari pusat kota, menuju pendopo yang tepat berada di samping alun-alun Nganjuk.

Sebuah paguyuban karawitan rutin pentas di sana. Biasanya

disiarkan langsung oleh Radio Khusus Pemerintah Daerah (RKPD) Nganjuk. Meski

tak banyak yang mendengarkan siaran itu mungkin. Pada hari tertentu, mereka akan mengundang

seorang dalang untuk wayangan.

Malam itu, sepanjang perjalanan dari pendopo menuju rumah,

sang biduan tiada henti-hentinya menasehatiku.

“Mbésok, ojo

dadi wong sêni. Dadio wong pintêr. Ndang oncat saka kutha kéné. Golèko penggawèyan sing bisa kanggo nguripi anak lan bojomu ---- Kelak, jangan

berprofesi sebagai seniman. Jadilah orang pintar. Merantaulah dari kota ini. Cari

pekerjaan layak yang bisa kamu gunakan untuk menafkahi anak dan istrimu,”

tuturnya.

“Nggih

---- Iya,” jawabku singkat.

Kalimat yang terlontar dari sang biduan bukan

tanpa alasan. Kehidupan seniman pinggiran, apalagi kelas kampung, penuh dengan

kesusahan. Dalam hal penghasilan tentunya. Untuk sebuah pengabdian seni seperti

malam itu, uang yang dia terima hanya cukup dipakai membeli beberapa kilo beras

besok pagi. Sedangkan lauk pauknya, biasanya masih harus menghutang di toko pracangan ----- sembako ---- Yu Dami. Seorang

taipan Jawa yang galaknya bukan kepalang saat menagih hutang.

Hidup dengan segala keterbatasan seperti itu sudah mendarah daging dalam keseharian sang biduan. Tetapi, semua tetap dia

jalani tanpa berniat sedikitpun untuk berhenti dari me-nyinden ---- mendendangkan tembang Jawa. Menjual lantunan

suara dari panggung ke panggung, mengais remahan rejeki dari sana. Jangan harap

akan ada pundi-pundi uang berlebih.

Bagi sang biduan, ada nilai yang tak bisa dihargai dengan materi. Menjaga seni dan budaya agar tetap terpelihara. Itulah

misi sejati dia.

Belasan tahun aku melewati malam-malam seperti itu bersama sang biduan.

Terkadang harus ikut berbasah kuyup saat hujan, karena

plastik penutup becak milik Kang Man sudah compang-camping. Berlubang di

sana-sini. Tak jarang pula menunggu berjam-jam, mencari tukang becak lain yang

melintas depan pagar pendopo kabupaten, ketika becak langganan kami berhalangan.

Tiba-tiba rasa kantuk yang tadi menyelimuti kedua

kelopak mataku telah sirna. Tujuh kilo dari pusat kota, jalan yang kami lalui

mulai membelah hamparan sawah. Gerimis sudah tak lagi turun.

Sepanjang kanan kiri jalan, kawanan kodok ijo ----- katak hijau (fejervarya cancrivora) terdengar merdu

bersahut-sahutan. Pertanda hujan sudah benar-benar reda. Dari kejauhan, terlihat

sorot lampu para tukang suluh kodok

----- pemburu katak sawah ----- mulai berkilatan. Cuaca seperti ini, bagi

mereka adalah berkah tiada tara. Bisa dipastikan, hasil buruan mereka akan

melimpah.

Sungguh, Gusti Ingkang Murbeng Dumadi, Allah SWT

senantiasa memberi banyak pintu rejeki bagi manusia yang mau berusaha dan

bekerja.

Akhirnya, kami mulai memasuki gapura desa. Tak

lama berselang, Kang Man yang sudah hapal dengan tujuan, menghentikan becaknya

tepat di sebuah rumah tanpa pagar dan hanya berlantai tanah.

“Matur suwun

---- terima kasih, Bu,” ucap Kang Man ketika menerima selembar uang sepuluh

ribuan yang diulurkan sang biduan.

Tukang becak itu sempat mengusap kepalaku, sebelum

akhirnya memutar haluan dan kembali mengayuh kuda besi tua miliknya. Sementara

sang biduan sibuk membuka kunci pintu rumahnya. Aku masih diam berdiri di tengah

halaman.

Kembali kudongakkan kepala ke atas cakrawala. Terlihat

sebuah bintang yang bersinar terang di sana.

Lintang

Panjerwengi. Bintang Alpha Centauri.

"Ah, alangkah indahnya malam ini," gumamku dalam batin.

-o0o-

Tiga dasawarsa telah berlalu.

Kini, sang biduan

sudah tidak lagi menjual lantunan suaranya. Paguyuban-paguyuban karawitan dan

para dalang wayang sekarang lebih tertarik untuk menggunakan jasa biduan-biduan

muda. Meninggalkan sinden-sinden pinggiran kelas kampung yang semakin renta.

Sebagai gantinya, untuk menafkahi hidup sang

biduan, setiap minggu aku rutin menyisihkan sebagian rejeki, lalu mengirimkan kepadanya.

Sebagai pengingat atas perjalanan membahagiakan setiap kamis malam di masa

kecil dulu. Pengganti sepiring nasi rawon yang selalu kuterima dari pramu saji ---- pelayan ---- pendopo kabupaten saat

manggung di sana.

Semoga sang biduan senantiasa dikarunia kesehatan

dan umur panjang.

Doakan juga aku tetap sehat, agar bisa terus bekerja. Demi

menafkahi orang-orang tercinta. Istri, anak, dan tentunya sang biduan.

Aamiin Ya Robbal Alaamiin.

Ayu, Hayu

Rahayu Wilujeng.

Heru

Sang Mahadewa

Member of #OneDayOnePost

Catatan:

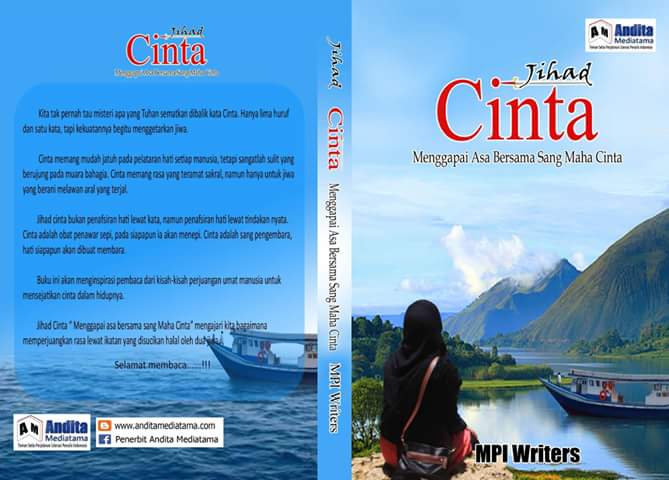

Tulisan ini saya dedikasikan untuk Ibu Siti

Fatimah (nama udara pemberian Pak Gondo Sutrisno, penyiar RKPD Nganjuk), seorang

sinden kabupaten ----- sebutan untuk

biduan Jawa ----- di tahun 90-an yang biasa mengiringi pentas sebuah paguyuban karawitan binaan

Pemda.

Sang

biduan Jawa itu adalah ibu saya.

|

| Sang biduan di masa muda, bersama Lik Karsih yang juga biduan |

|

| Sang biduan Jawa |